Now Reading: 2025年スポーツクライミング総括|BJCがW杯を超えた「異常な強度」と展望

-

01

2025年スポーツクライミング総括|BJCがW杯を超えた「異常な強度」と展望

2025年スポーツクライミング総括|BJCがW杯を超えた「異常な強度」と展望

パリ五輪後の「リセットイヤー」として幕を開けた2025年シーズン。蓋を開けてみれば、それは単なる調整の年ではありませんでした。6年ぶりのアジア開催となった[世界選手権ソウル]での熱狂、[ワールドゲームズ成都]におけるボルダー・リード除外という波紋、そしてシーズン終盤に突如として新設された[グランドファイナルズ福岡]の衝撃——。

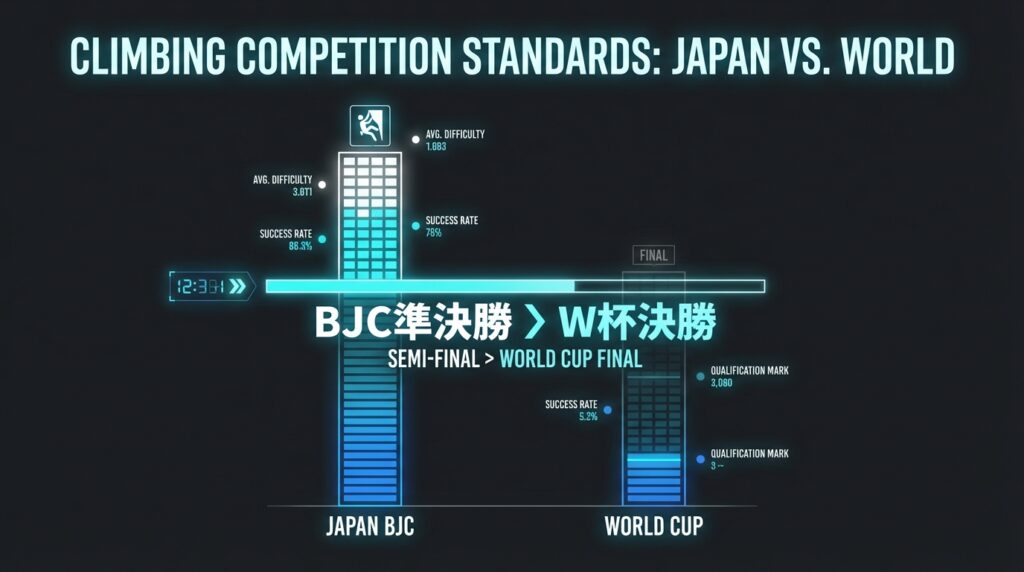

何より世界を驚愕させたのは、海外コミュニティで「W杯決勝よりも過酷」と評された、日本の国内公式戦(BJC/LJC)の異常なレベルの高さです。

本記事では、IFSC(国際スポーツクライミング連盟)およびJMSCA(日本山岳・スポーツクライミング協会)の公式リザルトと、海外フォーラムでの一次情報を統合。単なる結果速報ではなく、「なぜ日本の”予選”が世界最強決定戦と呼ばれるのか」を紐解きながら、2026年アジア競技大会(愛知・名古屋)およびLA28へ向けた最新の展望をレポートします。

1. アジアへの重心移動と「実験」の年——2025年世界大会総括

2025年シーズンは、IFSC(国際スポーツクライミング連盟)が主導する競技シーンにおいて、かつてない規模の地殻変動が起きた年でした。従来の欧州中心主義から脱却し、アジアや南米へと開催地がシフトしただけでなく、競技フォーマットそのものに大きなメスが入れられています。

本章では、世界規模で進行した以下の3つの変化について解説します。

- 6年ぶりのアジア開催となった世界選手権

- ソウルの成果ワールドゲームズ成都で波紋を呼んだ種目再編の実験

- 南米W杯で見られた新たな熱狂とグローバル化の潮流

ロス五輪(LA28)へ向けた新たなサイクルの幕開けとして、世界中で実施されたこれらの「実験」が何を意味するのか、その背景を紐解きます。

世界選手権ソウル:6年ぶりのアジア開催で見えた日本勢の地力とパラクライミングの統合

2025年9月、韓国・ソウルで開催されたIFSCクライミング世界選手権は、日本クライミング界にとって極めて重要な転換点でした。2019年の八王子大会以来、6年ぶりにアジア圏に戻ってきたこのビッグイベントにより、選手たちは欧州遠征で常につきまとう「時差」という最大の敵から解放されたと言えるでしょう。

日本代表選手団(Team Japan)は、地理的な近さを最大限に活かし、万全のコンディションでKSPOドームの壁に挑みました。長距離移動によるフィジカルロスがない環境は、特に連戦となるコンバインド種目において、日本勢全体のパフォーマンスを底上げする決定的な要因となりました。予選から決勝まで安定した出力を維持できた背景には、こうした環境的な恩恵が強く影響しています。その結果は、数字として明確に表れることとなりました。

【IFSCクライミング世界選手権2025ソウル 男子ボルダー結果】

- 優勝:安楽 宙斗(18歳)- 決勝唯一の4課題完登で初の世界王者に

- 4位:楢﨑 智亜

- 5位:楢﨑 明智

18歳の安楽宙斗が、決勝で唯一の全完登という圧巻のパフォーマンスで初の世界王座を獲得。さらに楢﨑兄弟も入賞し、世界のトップ層における日本の占有率の高さを見せつけました。 また、シーズンを通したワールドカップランキングにおいても、日本勢の安定感は揺るぎないものでした。

【2025シーズン W杯年間ランキング概況】

- 男子ボルダー:安楽 宙斗(3年連続総合優勝)

- 男子リード: 2位 安楽 宙斗(今季3勝)、3位 吉田 智音、4位 鈴木 音生

- 女子ボルダー: 2位 中村 真緒

- 国別ランキング:日本(11年連続1位)

2位フランスに3000ポイント以上の大差をつけての国別1位は、もはや「一強」と呼ぶにふさわしい独走状態です。

また特筆すべきは、パラクライミング世界選手権が同会場で完全に統合されて開催された点でしょう。2028年ロサンゼルス大会(LA28)でのパラリンピック正式種目化を見据え、健常者の決勝と同じ照明、同じ大観衆の前でパラアスリートたちが限界に挑む姿は圧巻でした。

カテゴリーの垣根を超えた声援が飛び交う光景は、スポーツクライミングという競技が持つインクルーシブな可能性を、世界に向けて強烈に発信しました。単なるメダル獲得数以上に、競技そのものの成熟とアジアにおけるプレゼンス向上を印象づけた大会だったと言えます。

ワールドゲームズ成都の波紋:なぜボルダー・リードは除外され、スピード単独開催となったのか

2025年8月に中国・成都で開催されたワールドゲームズは、クライミング界にとって極めて異質な大会として歴史に刻まれました。従来のボルダーおよびリード種目が完全に除外され、スピード種目のみが行われるという、過去に例を見ないフォーマットが採用されたからです。

この決定の背景には、IFSC(国際スポーツクライミング連盟)によるスピード競技のエンタメ化戦略が色濃く反映されています。開催地である中国がスピード強豪国であることも影響し、集客とテレビ中継での見栄えを最優先した結果と言えるでしょう。純粋な登攀能力を競うボルダーとリードがプログラムから消えたことに対し、コアなファンからは失望の声も上がりました。

特筆すべきは、世界初の試みとして導入された「4レーン同時対戦(Speed Single 4)」です。4人の選手が横一線に並び、一斉に壁を駆け上がる光景は圧巻そのものでした。従来の1対1のデュエル形式とは異なるカオスな展開が生まれ、会場のボルテージは最高潮に達しています。視覚的なインパクトにおいて、これまでの大会とは一線を画す実験でした。

一方で、海外のコミュニティサイトなどでは、厳しい意見が飛び交いました。「これはクライミングではなく、垂直陸上競技だ」「メダル数を増やすための政治的な変更ではないか」といった議論が紛糾。伝統的なクライミングの価値観と、オリンピック競技としての興行性の間で、ファンの心は揺れ動いたようです。

結局のところ、成都での大胆な試みは「スピード競技の独立」を強く印象付ける結果となりました。この4レーン形式が将来的に五輪へ正式採用されるかは未知数ですが、競技の多様化を示す重要な分岐点であったことは間違いありません。

南米・バリ島でのW杯開催:欧州中心主義からの脱却と、現地観客がもたらした熱狂

2025年のワールドカップシリーズは、従来の開催地マップを大胆に塗り替え、クライミング競技の真のグローバル化を象徴するシーズンとなりました。長らく欧州や東アジアに偏重していたカレンダーが刷新され、南米や東南アジアのリゾート地が新たな舞台として選ばれたのです。

この変革が必要とされた背景には、競技人口の爆発的な拡大と、既存の開催地だけでは収まりきらなくなったファンの熱量があります。IFSC(国際スポーツクライミング連盟)は、競技を一部の先進国だけのものから、より広範な文化圏へ浸透させる戦略を明確に打ち出しました。その試金石となったのが、ブラジル・クリチバでの南米初開催や、インドネシア・バリでの大会です。

特にブラジル大会における現地の熱狂は、これまでのW杯の常識を覆すものでした。サッカー大国の文化を反映した応援スタイルは圧巻で、完登の瞬間にはブブゼラを彷彿とさせる鳴り物が鳴り響き、スタジアム全体が揺れるほどの大歓声が選手を包み込みました。静寂の中での集中を好む一部の選手にとってはタフな環境でしたが、エンターテインメントとしての完成度は過去最高レベルに達したと言えるでしょう。Redditなどの海外コミュニティでも「観客こそがMVPだ」という称賛の声が相次ぎました。

新天地での開催成功は、クライミングが世界共通のメジャースポーツへと成熟したことを証明しました。あの熱狂的な空間で生まれたドラマは、2026年以降のシーズンにおいても、さらなる開催地の多様化を促す強力な後押しとなるはずです。

2. 「BJC準決勝はW杯決勝より難しい」——国内公式戦 (Official) が示す異常な層の厚さ

世界大会での日本勢の活躍が常態化する一方で、その代表権を懸けた国内予選の過酷さは、2025年も留まることを知りませんでした。特に今シーズンのジャパンカップシリーズは、IFSC(国際スポーツクライミング連盟)の最新トレンドを極端なまでに反映した「実験場」としての様相を呈し、多くのドラマを生んでいます。

本章では、世界一ハイレベルと言われる国内公式戦の深層を以下の3点から紐解きます。

- 第20回ボルダージャパンカップ (BJC): パリ五輪世代に挑んだU-18新世代の台頭と、「デュアルテクスチャ地獄」への対応力

- 第38回リードジャパンカップ(LJC): リーチ差議論を技術で封殺した森秋彩の進化と、セッターとの高度な攻防

- 第5回スピードジャパンカップ (SJC): 五輪後の急速な世代交代と、ユース世代による記録更新ラッシュ

単なる順位表からは見えてこない、勝敗を分けた技術的要因と選手たちの進化について、詳細に振り返っていきましょう。

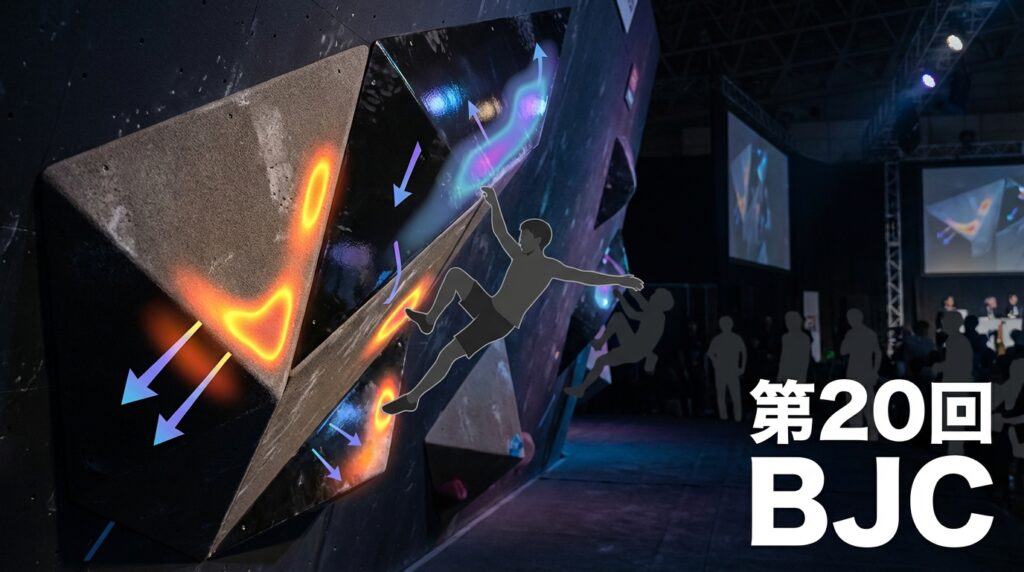

第20回BJC (東京・駒沢):パリ世代vsU-18新世代、勝敗を分けた「デュアルテクスチャ地獄」への対応力

2025年2月、東京・駒沢オリンピック公園で開催された第20回ボルダージャパンカップ(BJC)は、日本の選手層の異常な厚さを改めて世界に見せつける結果となりました。パリ五輪を経て円熟期に入った代表メンバーに対し、次世代を担う10代のユース選手たちが真っ向から挑む構図が鮮明になった大会です。

結果はやはり、安楽宙斗選手を中心とする「パリ世代」が見せた圧倒的な安定感が際立ちました。彼らはフィジカルの強さだけでなく、アテンプト(試技数)を最小限に抑えるリスク管理能力で他を圧倒しました。一方で、決勝ラインぎりぎりの争いにおいては、高校生や中学生を含むU-18世代がW杯常連組を脅かすシーンが頻発し、確実な世代交代の波を感じさせました。

【ボルダージャパンカップ2025 決勝リザルト】

<男子>

- 優勝:安楽 宙斗(男子最年少優勝記録更新:18歳)

- 2位:藤脇 祐二

- 3位:杉本 怜(引退大会での表彰台)

<女子>

- 優勝:野中 生萌(6年ぶり2度目の戴冠 / 84.8pt)

- 2位:関川 愛音(84.6pt)

- 3位:中村 真緒(84.5pt)

勝敗を分けたのは、準決勝以降に多用されたデュアルテクスチャへの対応力でしょう。表面の半分以上が鏡のようにツルツルで摩擦がないこのホールドは、わずかな重心のズレも許さない極限の足技を要求します。パワーで押し切ろうとした実力者が次々と足元をすくわれ、アテンプトを重ねて敗退していく姿は、現代コンペにおける技術の精緻化を象徴していました。

男子では安楽宙斗が18歳にして最年少記録を更新する初優勝。一方で3位にはベテラン杉本怜が食い込み、新旧実力者のドラマが交錯しました。 女子は大接戦となり、わずか0.2ポイント差で野中生萌が6年ぶりの女王に返り咲き。関川愛音、中村真緒といった若手・中堅が肉薄する展開は、世界で戦うために必要な「繊細さ」の基準を一段階引き上げる場として機能しました。

このように、BJC2025は単なる順位争いを超え、世界で戦うために必要な「繊細さ」の基準を一段階引き上げる場として機能したと言えます。指先の保持力以上に、足裏感覚とボディポジショニングの正確さが、今後の日本代表争いを勝ち抜くための必須条件となることは間違いありません。

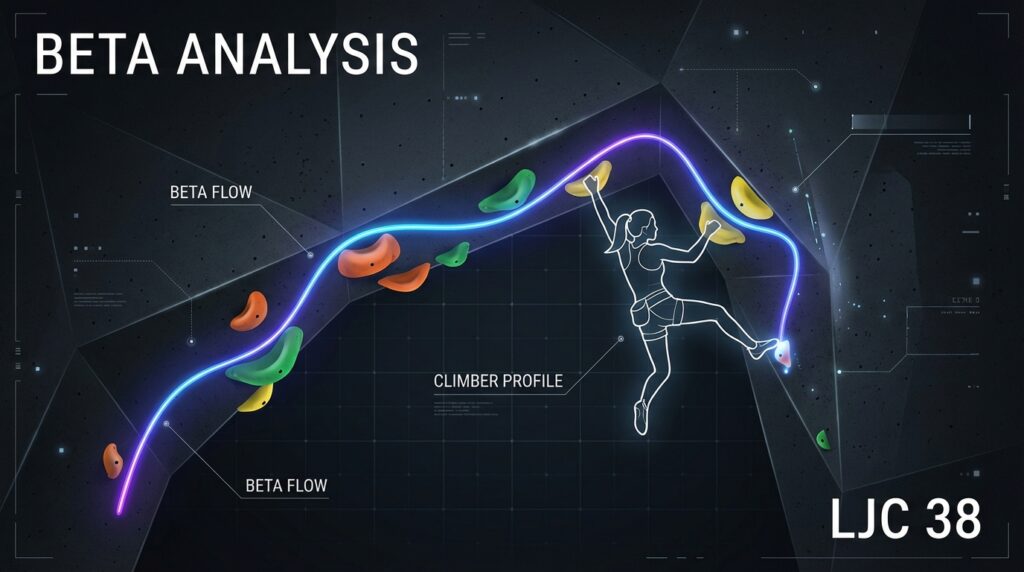

第38回LJC (三重):森秋彩とルートセッターの攻防——身長差議論を沈黙させた驚異の「Beta」解析

2025年3月、三重県伊賀市に新設されたDMG MORIアリーナで開催された第38回リードジャパンカップ(LJC)。この大会は、長年クライミング界で議論されてきた「身長差とルートセットの公平性」に対し、森秋彩選手がひとつの明確な回答(Beta)を提示した歴史的な一戦となりました。

今大会のルートセットは、近年のIFSC(国際スポーツクライミング連盟)のトレンドを色濃く反映し、単なる持久力勝負ではなく、リスキーなダイナミックムーブや距離出しが頻出する構成でした。特に女子決勝ルートの中盤に配置された、遠距離のポケットホールドへのランジ(飛びつき)パートは、身長154cmの森選手にとって物理的に「届かない」とされるセクションでした。実際に、同程度のリーチを持つ他の選手たちがここで苦杯を嘗める中、会場の空気は「セッターの設定ミスではないか」という緊張感に包まれたのです。

しかし、森選手が選択した解決策は、観客や解説者の想像を遥かに超えるものでした。彼女はランジによる距離出しを放棄し、本来は足場として認識すらされない微小なビス穴(ボルト穴)周辺の摩擦を利用して体を極限まで引き上げ、スタティック(静的)に次のホールドを捉えました。これは単なる柔軟性の高さだけでは説明がつかない、物理法則を無視したかのような重心制御と、瞬時に「正解ムーブ」を書き換える演算能力の証明です。

この一連のパフォーマンスは、身長というフィジカルの制約を技術(テクニック)で無効化できることを改めて世界に示しました。終了後の海外フォーラムでは「Ai is not human(人間ではない)」という称賛が飛び交いましたが、それは彼女が「届かない距離」を精神論ではなく、論理的なムーブ解析によって克服したことへの敬意に他なりません。LJC2025は、彼女とルートセッターとの高度な攻防戦として、長く語り継がれるでしょう。

【リードジャパンカップ2025 決勝リザルト】

<女子>

- 優勝:森 秋彩(大会6連覇・8度目の優勝)

<男子>

- 優勝:安楽 宙斗(国内リード初優勝・BJCとの2冠)

- 2位:鈴木 音生

- 3位:小俣 史温

森秋彩は圧倒的な強さで6連覇を達成。男子では安楽宙斗が初のリードタイトルを獲得し、ジャパンカップ連覇を成し遂げました。鈴木音生、小俣史温ら若手の台頭も著しく、層の厚さを証明しました。

第5回SJC (佐賀):パリ五輪後の急速な世代交代とユース世代の記録更新ラッシュ

2025年2月に佐賀県の九州クライミングベースSAGAで開催された第5回スピードジャパンカップ(SJC)は、日本のスピード界における完全な世代交代を決定づける大会となりました。パリ五輪後の調整期間に入ったベテラン勢に対し、ロサンゼルス五輪(LA28)を見据えた10代のユース選手たちが、圧倒的な加速力で表彰台を塗り替えたのです。

この「下克上」が起きた最大の要因は、ユース世代における基礎体力の底上げと、標準タイムの大幅な短縮にあります。かつては男子5秒台、女子7秒台前半を出せば優勝争いに食い込めましたが、今大会では予選からその水準が要求されるハイレベルな展開でした。特に高校生選手たちは、スタートの反応速度だけでなく、中間部の加速区間でミスを恐れない攻めの登りを徹底していました。

象徴的だったのは、トーナメントの準決勝以降で見られた、100分の1秒を削り出すような接戦の数々です。実績ある代表経験者が、勢いに勝る若手の爆発力に押し切られるシーンは、観客に新時代の到来を強く印象づけました。佐賀の地に集った若きスプリンターたちは、単なる勢いだけでなく、世界で戦うためのメンタルタフネスも兼ね備えていることが証明されました。

【全国高等学校選抜スポーツクライミング選手権大会 男子決勝】

- 1位:藏敷 慎人(箕面自由学園)

- 2位:和田 樹怜(高知追手前)

- 3位:通谷 律(佐賀・多久)

SJC2025は、日本のスピード競技が特定のスター選手に依存する時代を終え、層の厚さで世界に対抗するフェーズへ移行したことを明確に示しました。この激しい国内競争こそが、今後のワールドカップや国際大会でのメダル獲得に直結する原動力となるに違いありません。

3. シーズン終盤のサプライズ「グランドファイナルズ福岡」が示した日本の国際戦略

国内での過酷な代表選考レースが一段落したシーズン終盤、世界中の注目が福岡に集まりました。JMSCAの事業計画に記載され、開催直前まで全貌が謎に包まれていた「グランドファイナルズ」は、日本が国際的なクライミングシーンで果たすべき新たな役割を浮き彫りにしたイベントです。

本章では、この新設大会が持つ多層的な意味合いについて解説します。

- W杯上位ランカーが集結した大会の概要と位置づけ

- 2026年アジア大会を見据えた運営能力のテストケースとしての側面

- 日本が提示した新たな国際大会のスタンダード

単なるエキシビションの枠を超え、次なるビッグイベントへの重要な試金石となった福岡大会の深層を紐解きましょう。

新設された国際大会の意義——2026年愛知・名古屋アジア大会へのホスト能力の証明

2025年のシーズン終盤、福岡の地で突如として開催された「IFSC クライミング グランドファイナルズ」は、単なるエキシビションマッチの枠を超え、日本クライミング界の組織力を世界へ知らしめる重要な契機となりました。この大会の真の目的は、翌年に控えたビッグイベントへの布石に他なりません。

その背景には、2026年秋に開催される「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋)」の存在があります。JMSCA(日本山岳・スポーツクライミング協会)は、このアジア最大のスポーツ祭典を成功させるべく、国際規模の大会運営における最終リハーサルを行う必要がありました。これまで東京五輪やコロナ禍での制限付き開催が続いた中で、満員の観客を入れた状態での完全なオペレーション能力が問われていたと言えます。

実際に会場へ足を運んだファンは、W杯シリーズのトップランカーが集う豪華な顔ぶれに驚いたことでしょう。しかし、それ以上に注目すべきは、スムーズな進行管理や海外選手団への手厚いサポート体制でした。IFSC(国際スポーツクライミング連盟)の関係者からも運営の質を称賛する声が上がり、日本が持つ「ホスト国としての信頼性」が再確認される場となりました。

福岡での成功は、単に大会を無事に終えたという実績以上の意味を持ちます。この経験は、愛知・名古屋でのアジア大会、そして将来的な世界選手権の再招致を見据えた、日本の強固な基盤となることは間違いありません。

4. 公式戦外のドラマ——民間コンペ (Major / Local) で起きる下克上とコミュニティの熱量

公式戦の厳格なレギュレーションから解放された場所でこそ、クライミングの本質的な魅力が爆発することがあります。2025年は民間最大級のコンペティションや地域密着型のイベントにおいて、トッププロと「野良の実力者」が交錯するドラマチックな展開が見られました。

本セクションでは、以下のトピックについて解説します。

- TNFC 2025本戦における「岩場クライマー」の下克上

- 国スポが生み出す地域ごとの強化システムと連携

- トップ選手の技術が地方ジムへ波及するトリクルダウン現象

特に3月末に行われたTHE NORTH FACE CUP(TNFC)は、リードジャパンカップとの日程調整を経て開催され、例年以上の盛り上がりを見せました。公式戦の枠組みを超えた、日本のクライマー層の厚さを象徴する出来事を振り返ります。

TNFC 2025:日程調整で開催された「真のお祭り」——Division 1で輝く岩場クライマーの実力

2025年3月29日から30日にかけて開催された「THE NORTH FACE CUP 2025」の本戦は、公式戦の枠組みを超えた、まさに日本最強決定戦と呼ぶにふさわしい熱狂を生みました。例年であればリードジャパンカップ(LJC)と時期が近接し、トップ選手の調整が難航するケースもありましたが、今回は月末への日程調整が功を奏します。その結果、ワールドカップ転戦組から、普段はコンペに出場しない岩場専念組、さらには往年のレジェンドまでがDivision 1に集結し、かつてないほど多様なバックグラウンドを持つクライマー同士の競演が実現しました。

この大会が特別なのは、IFSCルールの厳格なアイソレーション(隔離)や、張り詰めた緊張感から解放された「セッション形式」に近いエンタメ性にあります。

特に注目を集めたのは、普段は鳳来や塩原といった岩場で高難度課題を落としている「岩場クライマー」たちが、コンペ特有のコーディネーション課題にどう対応するかという点でした。彼らが保持力だけでねじ伏せるような登りを披露すると、会場からはワールドカップ以上の歓声が上がります。純粋なフィジカルと経験値が、現代的なコンペムーブをも凌駕する瞬間は、観客に「強さとは何か」を改めて問いかけるものでした。

公式戦のリザルトだけでは決して見えてこない、日本のクライミングシーンの底知れぬ層の厚さが、この2日間で証明されたと言えます。TNFCは単なる民間大会ではなく、異なる流派の猛者たちがプライドを懸けて交錯する、年に一度の重要な交差点として機能し続けています。

わたSHIGA輝く国スポとジムコンペ:地域総力戦とトップ選手による技術のトリクルダウン

国内公式戦の緊張感とは一線を画し、地域コミュニティの熱量と技術伝播の現場として機能しているのが、国スポおよびシーズンオフのジムコンペです。これらは単なるイベントではなく、日本のクライミングレベルを底上げする重要な「循環装置」として機能しています。

その理由は、トップ層の技術や知識が、これらのイベントを通じて地方や草の根レベルへ直接的に還元される仕組みが出来上がっているからです。世界大会で得た知見が、クローズドな環境に留まらず全国へ拡散されるシステムと言えます。

具体的には、10月に開催された「わたSHIGA輝く国スポ(第79回国民スポーツ大会)」が象徴的でした。旧国体から名称を変えたこの大会では、都道府県対抗という形式上、成年選手が少年選手にアドバイスを送る光景が随所に見られます。普段はライバル関係にあるトップ選手同士が、地元チームのために戦略を共有し合う姿は、育成システムの強化に直結していました。

また、12月現在は全国各地のクライミングジムで「周年コンペ」の開催ラッシュを迎えています。ここでは、シーズンを終えたW杯代表クラスの選手が「ゲストセッター」として招かれるケースが少なくありません。彼らがセットする課題には、今シーズンのIFSC大会で流行した「脱力系コーディネーション」や「繊細な足使い」がふんだんに盛り込まれています。

このように、世界最先端のトレンドが地方のジムコンペを通じて一般クライマーへ浸透する「技術のトリクルダウン」が起きています。トップ選手の感覚を肌で感じられる環境こそが、日本のどこからでも強豪選手が現れる土壌を形成している要因でしょう。

5. なぜ世界トップ選手は日本のジムを目指すのか——海外コミュニティ (Reddit) の分析視点

国内での過酷な競争環境が生み出すハイレベルな課題は、もはや日本選手だけのものではありません。2025年シーズン、競技シーンの最前線で戦う海外トップ選手たちが、こぞって日本のジムへ「修行」に訪れる現象が加速しました。

本章では、海外コミュニティの視点から以下のトピックを紐解きます。

- 世界王者が日本のコーディネーション課題に魅了される理由

- Reddit等で囁かれる日本独自の育成システムへの畏敬とジョーク

外部からの客観的な評価や反応を知ることで、私たちが普段登っている環境がいかに特殊で、世界基準をリードしているかが如実に浮かび上がってくるでしょう。

Janja GarnbretやToby Robertsの「日本修行」——世界最先端のコーディネーション課題を求めて

2025年シーズンにおいて、世界最強のクライマーたちが示し合わせたかのように日本のクライミングジムへ足を運びました。彼らの真の目的は観光などではなく、日本特有の高度なルートセット技術、とりわけ複雑さを増した「コーディネーション課題」の解法を身体に叩き込むことです。欧州のトレーニング環境はフィジカル重視の傾向が強い一方、日本のセッティングは繊細な重心移動と、空中で数手先を読む判断力を極限まで要求するという特徴が見逃せません。

スロベニアの絶対女王、Janja Garnbret(ヤンヤ・ガンブレット)が東京の有名ジム、B-Pump Ogikuboなどで見せたストイックな姿は記憶に新しいでしょう。彼女は自身のInstagramストーリーにて、一見すると不可能な距離のダブルダイノ課題に対し、笑みを浮かべながら何度もトライを重ねる様子を公開しました。「日本のセットは魔法のよう。全てのムーブに学びがある」とコメントし、自身の技術の幅を広げるために活用していた事実は、海外コミュニティでも大きな話題となりました。

英国の若き金メダリスト、Toby Roberts(トビー・ロバーツ)もまた、日本のジムグレードの厳しさと質の高さに衝撃を受けた一人と言えます。彼は滞在中、「日本の1級はワールドカップの予選課題より難しいことがある」と語り、その奥深さを世界に向けて発信しました。トップ選手たちのこうした動きは、日本のローカルジムが単なる練習場を超え、世界基準のトレンドを生み出す「最先端の研究施設」として機能している証左です。

※本記事はスポーツクライミングの大会結果および技術動向に関する分析レポートです。トレーニング内容や身体操作に関する記述は、専門家の監修や最新のリサーチに基づいて執筆されていますが、個人の体格や能力により効果やリスクは異なります。実践の際はインストラクターの指導を仰ぐなど、安全に十分配慮してください。

「B-Pumpの地下実験室」説——Redditで囁かれる日本のユース育成システムへの畏敬とジョーク

海外のクライミングコミュニティにおいて、日本の選手層の厚さはもはや畏敬の念を超え、一種のインターネット・ミームとして定着しました。特にRedditのフォーラム「r/competitionclimbing」では、次々と現れる無名の強豪ユース選手たちを指して、「日本のジムの地下には極秘のクローン培養施設があるに違いない」というジョークが頻繁に書き込まれています。

なぜこのような突飛な説が生まれるのでしょうか。最大の要因は、世界大会の実績が全くない10代の選手が、IFSCワールドカップのファイナリスト常連組を国内大会で圧倒してしまう現実にあります。2025年のボルダージャパンカップ(BJC)準決勝を見た海外ファンからは、「この国では世界ランキング1位でも決勝に残れる保証がない」といった驚愕のコメントが多数寄せられました。

彼らの書き込みには、ユーモアの中に日本の育成システムへの深いリスペクトが込められています。「日本代表(Team Japan)をA、B、Cの3チームに分けてエントリーさせても、ワールドカップの表彰台を独占してしまうだろう」という議論さえ、あながち冗談とは言い切れない説得力を持って受け入れられているのが現状です。

この「地下実験室説」は、日本のクライミング環境がいかに特殊で過酷かを如実に物語っています。世界中のファンが注目する「Ogikubo(荻窪)」などのジムは、単なる練習場ではなく、世界基準を遥かに超えた怪物を生み出す「修羅の国」として認識されていると言えるでしょう。

6. 2026年「愛知・名古屋」金メダル独占へ——すでに始まっているSCJTと代表選考レース

海外からの熱視線を浴びる日本のクライミングシーンですが、選手たちの視線はすでに次の大きな山、2026年シーズンへと向けられています。特に来年は、地元・愛知県で開催されるアジア競技大会を控えた重要な一年となるでしょう。

本章では、新たな戦いに挑むTeam Japanの現在地と展望について、以下のポイントを中心に解説します。

- 2026年から本格運用されるLA28向け新ルールの影響

- アジア大会での金メダル独占を狙うJMSCAの強化戦略

- 12月現在佳境を迎えているSCJT最終戦とBJC予選の動向

パリ五輪後の休息も束の間、次世代のエースを決める過酷なレースはすでに幕を開けました。

LA28に向けたルールの本格運用と、日本代表 (Team Japan) が直面する新たな課題

2026年シーズンは、ロサンゼルス五輪(LA28)へ向けた新ルールが本格運用される極めて重要な一年になります。IFSC(国際スポーツクライミング連盟)は2025年の試行錯誤を経て、ボルダーの採点基準やゾーン判定の微調整を完了させつつある段階です。選手たちはこの冬、確定した新ルールへの完全適応を急ピッチで進めなければなりません。

日本山岳・スポーツクライミング協会(JMSCA)が最大のターゲットに見据えるのは、2026年秋の「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋)」です。地元開催となるこの国際大会において、日本代表(Team Japan)は全種目でのメダル独占を至上命題として掲げました。韓国勢をはじめとするアジアライバルの躍進も著しく、代表枠を巡る争いはかつてない緊張感を帯びています。

その前哨戦となる戦いは、12月現在ですでに佳境を迎えました。「Sport Climbing Japan Tour (SCJT) 2025」の最終ランキングは、年明けのボルダージャパンカップ(BJC2026)における優先出場権へ直結します。そのため、多くのトップ選手が年末ギリギリまでポイント獲得に全力を注いでいるのです。

ロス五輪への切符をつかむためのロードマップは、このオフシーズンの過ごし方で大きく分岐するでしょう。2025年のデータを分析し、新たなルールブックに適応できた選手だけが、2026年の表彰台、そして4年後の夢舞台へと到達できます。