Now Reading: 2025年クライミング新時代の幕開け:ポイント制導入と大陸別選手権が示す、コンペシーンの地殻変動

-

01

2025年クライミング新時代の幕開け:ポイント制導入と大陸別選手権が示す、コンペシーンの地殻変動

2025年クライミング新時代の幕開け:ポイント制導入と大陸別選手権が示す、コンペシーンの地殻変動

2024年シーズンが幕を閉じ、コンペシーンは静寂に包まれた──そう思っているのは、表層的なニュースしか追っていない層だけかもしれません。

水面下ではすでに、2025年に向けた地殻変動が始まっています。最大のトピックは、来季ボルダーワールドカップにおける「Top/Zone方式」の廃止と「ポイント制」への完全移行。パリ五輪フォーマットの採用は、これまでのアテンプト戦略を根本から変える劇薬となるでしょう。

一方、シーズン終盤の大陸別選手権では「絶対王者・安楽宙斗の4位」や「韓国代表の不在」、そして北米での「カナダ勢の躍進」など、リザルトの数字だけでは読み解けない不可解なドラマが頻発しました。

本記事では、IFSC公式サイトの公式発表および、Reddit(r/competitionclimbing)やUKClimbingなどの海外コミュニティで熱く議論されている一次情報をベースに、日本の主要メディアが報じない「コンペシーンの深層」をレポートします。ルール変更の衝撃から最新のセット傾向まで、2025年シーズンをより高い解像度で観戦するためのインサイトをお届けします。

「Top/Zone」方式との決別:完登25pt・ゾーン10pt制でアテンプト戦略はどう変わるか

IFSC(国際スポーツクライミング連盟)が2025年シーズンから導入を決定したボルダーW杯の新ルールは、長年親しまれてきた「Top/Zone」方式(完登数優先法)との完全な決別を意味します。パリ五輪やボルダー&リード(B&L)形式で採用された「ポイント制」の単種目への適用は、選手のアテンプト戦略、そして我々ファンの観戦体験を根本から変えることになるでしょう。

具体的に確認しておきましょう。新システムにおけるスコアリングのベースは、B&L形式に準拠した「完登25ポイント / ゾーン10ポイント」の加算方式となり、ここに「1アテンプトにつき0.1ポイントの減点」が適用されます。

この変更がもたらす最大の影響は、順位決定ロジックが「階層型」から「加算型」へとシフトする点にあります。

これまでのルールでは、「完登数」が絶対的な正義でした。極端な話、ある選手が3課題をすべて10回のアテンプトで完登(計30アテンプト)し、別の選手が2課題をすべて1撃(フラッシュ)で完登した場合でも、順位は前者が上でした。ゾーン数はあくまで「完登数が並んだ場合のサブ要素」であり、完登の価値を覆すことはできなかったのです。

しかし、ポイント制ではそのヒエラルキーが崩れます。

例えば、難攻不落の課題で完登(25pt)を狙ってドツボにはまり、アテンプトを浪費して力尽きるよりも、確実に複数の課題でゾーン(10pt)を獲得して回るほうが、トータルスコアで上回るケースが出てきます。「2完登」の選手が、「1完登+3ゾーン」の選手にポイントで敗北する──従来の常識ではあり得なかった逆転現象(下剋上)が、数学的に発生し得るのです。

これにより、選手には「損切り」の判断力がよりシビアに求められるようになります。

「登れるかどうかわからない完登」に固執してポイントと体力を削る(減点される)くらいなら、早々に見切りをつけて次の課題のゾーンを取りに行く。いわば、リスク管理とポイント最大化を天秤にかける「ゲーム理論」的な思考が、指先の保持力と同じくらい重要なスキルセットとなってくるでしょう。

また、アテンプト毎の「-0.1pt」というペナルティも見逃せません。

従来のルールでは、完登さえできれば5回かかろうが6回かかろうが、リザルト上の「完登数」としては等価でした(タイブレークを除く)。しかし新ルールでは、無駄なアテンプトは即座にスコアを蝕みます。ボーダーライン上の攻防において、雑なアテンプトで失った「0.1ポイント」が準決勝や決勝への進出を阻む決定打になり得るのです。

2025年シーズン、アテンプトは単なる「試行回数」ではありません。それは管理すべき「リソース(資産)」となります。スタッツマニアの皆様にとっては、順位表の数字がより流動的で、残酷なリアリティを帯びて見えることになるはずです。

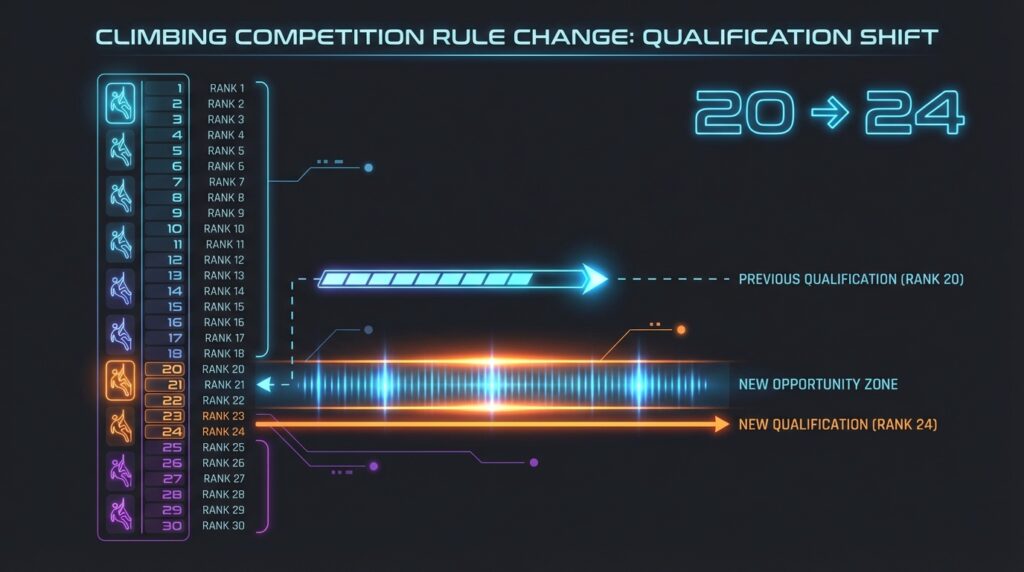

準決勝進出枠が「20名→24名」へ拡大:ボーダーライン上の選手に訪れる生存チャンス

スコアリングシステムの抜本的改革が「計算上のドラマ」を生むとすれば、準決勝進出枠の「20名から24名」への拡大は、物理的な「生存確率」を変動させる構造改革と言えます。IFSC(国際スポーツクライミング連盟)が決定したこの4枠の増加は、トップ層よりもむしろ、常に予選通過ライン上でしのぎを削る「準決勝常連(Semi-finalist)クラス」の選手たちにとって、キャリアを左右しかねない福音となります。

長年、ワールドカップのボルダー予選における「20位」というカットラインは、あまりに残酷な境界線でした。

近年の競技レベルの著しい向上により、予選では「1つのミスも許されない」状況が常態化しています。特に選手層の厚い日本やフランスの代表チームにおいては、実力的には決勝を狙えるポテンシャルを持ちながら、アテンプト数わずか1回の差、あるいはゾーン獲得の有無だけで21位以下に沈み、準決勝のマットすら踏めずに大会を去る実力者が後を絶ちませんでした。Reddit等のコミュニティでも、予選リザルトが発表されるたびに「なぜこの選手が予選落ちなのか(Robbed)」という悲鳴にも似たスレッドが乱立するのが恒例行事となっています。

この「プラス4名」の枠拡大は、そうした実力者たちが「首の皮一枚」で踏みとどまるためのセーフティネットとして機能します。

特に新ルールであるポイント制との相性を考えた際、この変更は絶妙なバランサーとなり得ます。前述の通り、ポイント制では「0.1pt」単位の減点が順位に直結するため、予選リザルトの団子状態(同点多数)が以前よりも細分化され、シビアになることが予想されます。もし枠が20名のままであれば、些細なアテンプトミスで予選落ちするリスクが極端に高まっていたでしょう。枠が24名に広がることで、ポイント制特有の「減点による順位降下」をある程度許容できるバッファが生まれ、アグレッシブなトライを促す土壌が整うとも解釈できます。

選手層の観点からは、爆発力のあるボルダー特化型だけでなく、安定感はあるが突出した瞬発力に欠けるリード主体のオールラウンダーや、ベテラン勢にとっても追い風となるはずです。予選通過のハードルがわずかに下がることで、彼らが準決勝という「修正可能なラウンド」へ進出し、そこから経験と戦略で決勝へ捲くる(まくる)というシナリオが描きやすくなるからです。

もちろん、運営サイドにとっては準決勝の競技時間が延びることを意味しますが、ファンコミュニティの反応はおおむね好意的です。「より多くのタレントを配信で見られる機会が増える」「予選の事故(不運な敗退)が減り、実力が正当に評価されやすくなる」として、この変更は競技の健全化に向けたポジティブなステップと捉えられています。2025年、予選リザルトの24位のボーダーライン上では、ポイント計算機を片手にしたコーチと選手たちの、かつてないほど熾烈で、しかし希望のある情報戦が繰り広げられることになるでしょう。

割れる賛否:「0.1pt差の決着」は公平か、それとも興ざめか

準決勝枠の拡大が「歓迎」ムード一色であるのに対し、肝心のスコアリングシステム変更については、海外フォーラムの空気が一変します。Redditの r/competitionclimbing や UKClimbing Forums では、この「ポイント制(完登25pt / ゾーン10pt)」への完全移行を巡り、”Traditionalist”(伝統派)と “Modernist”(改革派)の間で、まさに賛否両論の激しい議論が交わされています。

最大の争点は、「ボルダー単種目(Single Discipline)において、ポイント制は興ざめ(Anti-climactic)ではないか?」という点です。

古参のファンや「Simple is Best」を掲げる層にとって、ボルダーの美学は「登れたか、登れなかったか」の明確な二元論にあります。彼らは、従来の「Top/Zone方式」が生み出す、完登数で殴り合うダイレクトなスリルを支持しており、「観戦中に0.1pt刻みの計算なんてしたくない」「スプレッドシートを見ているようだ」といった批判的な意見がスレッドのトップを占めることも珍しくありません。

一方で、IFSCの方針変更に理解を示す「改革派」の論拠は、主に「オリンピックとの整合性(Consistency)」と「分離(Separation)」にあります。

パリ五輪やB&L形式とルールを統一することは、選手にとっても新規ファンにとっても合理的であるという意見です。また、マニアックなスタッツ分析を好む層(例えば 8a.nu のコメント欄に生息するようなユーザー)からは、セッティングが難しすぎて「完登ゼロ」が続出した際、従来のゾーン獲得数だけでは順位が膠着してしまう問題を、ポイント制のアテンプト減点(0.1pt)がより細かく順位付けすることで解決できる、という「統計的な公平性」を評価する声も上がっています。

しかし、コミュニティ全体が最も神経質になっているのは、やはり「0.1pt差」がもたらす残酷な結末についてです。

従来のカウントバック方式(アテンプト数の差)も本質的には同じ「ミスの数」を競うものでしたが、それが「スコア」として可視化されることで、「完登した価値」が相対的に薄まって感じるという懸念です。「あの一回の足滑りがなければ金メダルだった」というドラマが、0.1ptという無機質な数字で突きつけられることに対し、我々観客が「公平だ」と納得できるのか、それとも「興ざめだ」と感じてしまうのか。その答えが出るのは、2025年の開幕戦、最初のリザルト画面が表示された瞬間になるでしょう。

絶対王者の陥落:決勝でのスリップと海外フォーラムが反応した「Sorato is human」

2024年10月、中国・泰安で開催されたアジア選手権。男子リード決勝のスコアシートが確定した瞬間、ライブリザルトを追っていた多くのファンがブラウザをリロードしたことでしょう。予選、準決勝と他を寄せ付けない圧倒的なパフォーマンスで首位をキープしていた安楽宙斗(Sorato Anraku)の名前が、表彰台圏外の4位に沈んでいたからです。

この「事件」は、単なる順位の変動以上の衝撃をグローバルコミュニティに与えました。IFSCワールドカップ年間王者であり、パリ五輪銀メダリストである彼が見せた決勝ルートでのスリップ。それは、フィジカルの限界によるフォールというよりも、極めて精緻なシークエンスの中で生じた、わずかな重心のズレや足位置の不確実さが招いた一瞬の出来事でした。優勝した小俣史温が盤石のクライミングで頂点に立った一方で、絶対王者が犯したこのミスは、コンペティションがいかに残酷で、かつ繊細なバランスの上に成り立っているかを改めて知らしめました。

非常に興味深いのは、この結果に対するReddit [r/competitionclimbing] をはじめとする海外フォーラムの反応です。波乱の結果に対し、彼を批判するような声は皆無でした。代わりにスレッドを埋め尽くしたのは、「Sorato is human(ソラトも人間だった)」という、ある種の安堵と驚きが入り混じったコメントです。

これまで海外のファンから「サイボーグ」「重力無視のパッチ(修正プログラム)が適用されている」とまで形容され、機械的なまでの精度で完登を積み重ねてきた安楽。そんな彼が、我々と同じように重力に縛られ、時にはミスを犯す生身の存在であることが証明された──。この「Sorato is human」というミーム的な反応こそが、彼がこれまで世界に見せつけてきた絶望的なまでの強さを、逆説的に物語っています。たった一度の敗北がニュースになること自体が、彼の異常なアベレージの高さを証明していると言えるでしょう。

日本勢メダル独占の裏側:強豪・韓国チームはなぜ泰安に現れなかったのか

しかし、この「安楽4位」という波乱の裏で、目の肥えた観戦者がリザルトリストに感じていた違和感の正体は別にありました。それは、上位陣の国旗があまりにも「日の丸」に偏りすぎていたことです。日本勢が表彰台を独占したという事実は、彼らの圧倒的な選手層の厚さを証明する一方で、アジアにおける最大のライバル、韓国チーム(Team Korea)の不在を浮き彫りにしました。

イ・ドヒョン(Lee Dohyun)やチョン・ジョンウォン(Chongwon Chon)、女子ではソ・チェヒョン(Seo Chaehyun)といったワールドクラスの実力者を擁し、常に日本と覇権を争ってきた韓国代表が、なぜこの泰安(Taian)の地には姿を見せなかったのか。Redditの r/competitionclimbing では、日本勢の勝利を称える声と並行して、「Where is Team Korea?」というスレッドが過熱し、様々な憶測が飛び交う事態となりました。

公式な欠場理由が大々的に報じられたわけではありませんが、コミュニティ内の議論では、韓国山岳連盟の予算的な制約や、オリンピックイヤー終了後の過密スケジュールによる調整、あるいは国内大会との兼ね合いといった「大人の事情」が推測されています。特にパリ五輪という激動のシーズンを終え、次なるサイクルへ向かう端境期において、連盟が派遣を見送る判断をした可能性は十分に考えられます。

理由はどうあれ、この不在が大会の競技的価値(Competitive Value)に影を落としたことは否めません。海外ファンがこの大会を「Japan National Championship with international guests(国際ゲストを招いた全日本選手権)」と皮肉交じりに呼んだように、イ・ドヒョン対安楽宙斗といった最高峰の「日韓ライバル対決」が実現しなかったことは、アジア選手権としての熱量を幾分か削ぐ結果となりました。日本勢のメダル独占は、文句なしの実力の証明ではありますが、我々はこのリザルトを「ライバル不在」というコンテキスト(文脈)の中で、冷静に評価する必要があるでしょう。

男子スピード決勝:Wu Peng優勝の決定打となった「フライング」という残酷な結末

リード競技における「不在のミステリー」が静かな波紋を広げた一方で、男子スピード種目のクライマックスは、この競技特有の最も残酷な形で、一瞬にして幕を閉じました。

決勝のカードは、パリ五輪銀メダリストであり地元中国の英雄、ウー・ポン(Wu Peng)と、パリ五輪5位の実力者、カザフスタンのアミール・マイムラトフ(Amir Maimuratov)。

準決勝でイランのレジェンド、レザ・アリプール(Reza Alipour)を4.89秒という好タイムで退けたWuと、OQS(オリンピック予選シリーズ)ブダペストで驚異的な走りを見せたMaimuratov。インドネシア勢不在の中、事実上のアジア最強決定戦として期待されたこの一戦は、スタートシグナルが鳴った瞬間に決着しました。

結果は、Maimuratovのフライング(False Start)。

センサーが反応し、赤ランプが点灯したその瞬間、会場を包んでいた熱気は一瞬にして困惑と失望のため息へと変わりました。0.001秒を削り出す極限の勝負において、反応速度が人間の限界を超えてしまった代償は即時の失格です。互いに壁を登ることなく、Wu Pengのアジア王者の座が確定しました。これぞスピード競技の恐ろしさであり、数ヶ月のトレーニングが一瞬の勇み足で水泡に帰す、逃げ場のないリアリティを見せつけられた瞬間でした。

しかし、この後味の悪い結末を救ったのは、新王者Wu Pengの振る舞いでした。

勝負が決した直後、彼は落胆する観客のために「ウイニング・クライム」として一人で壁に向かうことを選択。対戦相手のいない孤独なランで、非公式ながら4.90秒という世界レベルのタイムを叩き出し、改めてその実力がフロックではないことを証明してみせました。

戦わずして得た金メダルではありましたが、その後のパフォーマンスで見せたプロフェッショナリズムは、まさにアジアチャンピオンに相応しい風格だったと言えるでしょう。

優勝候補の米国勢を撃破:カナダのMatthew Rodriguezが金メダルを掴んだ理由

アジア選手権での波乱が記憶に新しい中、地球の裏側、チリ・サンティアゴで開催されたパンアメリカン選手権(Pan American Championships)でも、北米クライミングシーンの勢力図を塗り替えるようなドラマが起きていました。

日本国内では、北米といえば「米国一強」のイメージが根強いでしょう。実際、ショーン・ベイリー(Sean Bailey)やナタリア・グロスマン(Natalia Grossman)らを擁するアメリカ代表チームの層の厚さは世界屈指です。しかし、2024年シーズンの締めくくりとなるこの大陸別選手権で、その既定路線に明確な「NO」を突きつけたのは、隣国カナダの伏兵でした。

特に男子ボルダー決勝は、現地メディア『Gripped Magazine』が「カナダの歴史的快挙」と報じるほどの番狂わせ(Upset)となりました。

金メダルを掴んだのは、カナダのマシュー・ロドリゲス(Matthew Rodriguez)。IFSCワールドカップのファイナル常連組ではなく、国際的な知名度は決して高くありません。対する米国勢は、ワールドカップシリーズで準決勝進出の実績を持つ若き実力者、ヒューゴ・ホイヤー(Hugo Hoyer)らを擁していましたが、ロドリゲスはこの「格上」と目されるライバルたちを真っ向から撃破しました。

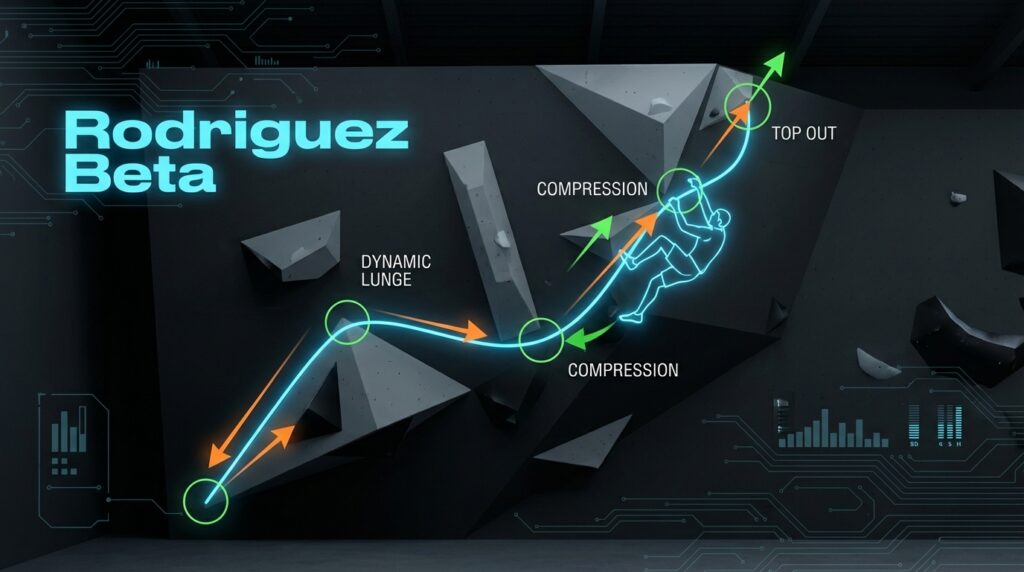

勝負の分水嶺となったのは、決勝の最終第4課題です。

それまでの課題で激しい接戦が繰り広げられる中、このM4は文字通りの「Showstopper(進行を止める難関)」として立ちはだかりました。ホイヤーを含むファイナリストたちが次々と跳ね返され、会場に「完登者ゼロ」の重苦しい空気が漂う中、最後にマットに上がったロドリゲスだけが、その沈黙を破りました。

他の選手が解決策(Beta)を見出せず、あるいはフィジカルの限界で剥がれ落ちていく中、ロドリゲスは劇的な完登を成功させました。アテンプトを重ねて消耗していくライバルたちを尻目に、唯一の完登者(The only top)として会場を熱狂の渦に巻き込み、文句なしの金メダルを確定させたのです。これは単なるスコア上の勝利ではなく、プレッシャーのかかる最終局面で「誰も登れない壁」をねじ伏せた精神的な勝利でもありました。

Redditの r/competitionclimbing でも、この結果は驚きと共に迎えられています。「W杯常連ではないロドリゲスが、ワールドクラスのポテンシャルを持つ米国若手たちを抑え込むとは」「北米の勢力図がようやく面白くなってきた(Things are getting interesting in NA)」といった声が上がり、長らく米国勢の後塵を拝してきたカナダチームの底上げを称えるコメントが相次ぎました。

特定のスター選手に依存するのではなく、こうした「伏兵」が大陸別選手権という舞台で覚醒し、W杯レベルの選手を食う下剋上こそ、コンペシーンの成熟を示す最も健全な兆候と言えるでしょう。2025年シーズン、W杯の予選ラウンドでカナダのジャージを見かけた際は、決してノーマークにしてはいけない存在になりそうです。

決勝第4課題の「The Moment」:完登者ゼロの絶望を打破したRodriguezのBeta解析

北米のクライミングシーンに衝撃を与えたこの瞬間を、技術的な視点(Beta Analysis)から解剖してみましょう。

第1課題から第3課題まで「完登者ゼロ(0 Tops)」という異常なハードセッティングが続いたこの夜、最終第4課題に求められたのは、単なるフィジカルの強さではなく、セッターが仕掛けた「罠」を即座に見抜く修正能力でした。

この課題の核心(Crux)は、中間部に配置された「極端にフリクション(摩擦)の乏しいゾーンホールド」の処理にありました。デュアルテクスチャ(Dual-texture)特有のツルツルとした表面処理が施されたこのホールドは、不用意に重心を預けた選手たちを次々とマットへと弾き返していきました。

実際、ロドリゲス自身も最初の3回のアテンプトまでは、このゾーンホールドに手が出せず、完全に封殺されています。Gripped Magazine等の現地レポートによれば、彼は初期のトライで「ゾーンに触れることすらできず(unable to reach zone)」、敗色濃厚な空気が漂っていました。保持しようとすれば滑り、距離を出そうとすれば足が切れる──従来の「正解ムーブ」が見えない状況でした。

しかし、運命の第4トライ、ロドリゲスはアプローチを一変させます。

慎重にホールドの効きを探るスタティック(静的)な解決策を捨て、リスクを恐れずに「ゾーンホールドを通過点として扱う」ダイナミックなシークエンスを選択したのです。彼は下部のホールドから爆発的な加速(Blast through)を生み出し、滑りやすいゾーンホールドを一瞬のコンタクトで制動すると、そのまま上部のパワームーブへと流れ込みました。

「保持する」のではなく「勢いで突き抜ける」。この瞬時のBeta修正こそが、他のファイナリストとの決定的な差(Separation)となりました。ゾーンを突破した彼は、残された上部のパワフルなセクションを咆哮と共にねじ伏せ、トップホールドを両手で掴み取ります。

「最初の3トライでゾーン落ち」という絶望的な状況から、修正力だけで金メダルをもぎ取ったこの1登は、彼が単なる「勢いのある若手」ではなく、W杯の決勝レベルで戦える戦術眼(CompetitionIQ)を備えていることを証明する「The Moment」となりました。

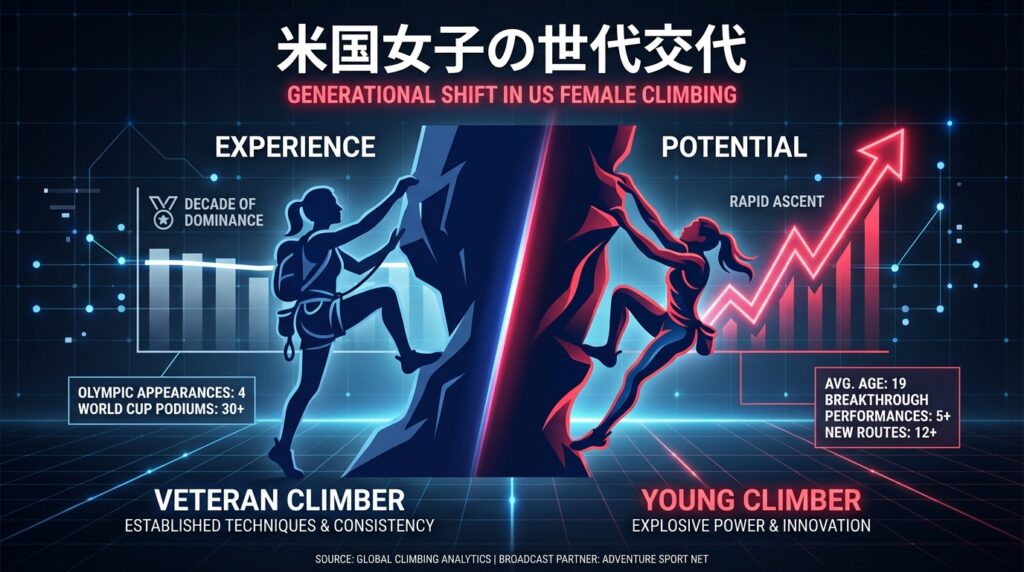

米国女子の世代交代:ベテランKyra Condieを上回った新星Olivia Maのポテンシャル

男子ボルダーで起きたのが国境を越えた「外からの衝撃」だとしたら、女子リード決勝で目撃されたのは、強豪国アメリカの内部で静かに、しかし確実に進行する「新陳代謝」のドラマでした。

ここで注目すべきアングルは、優勝したチリのIgnacia Mellado Quinterosの健闘もさることながら、銀メダルのOlivia Ma(オリヴィア・マ)と、銅メダルのKyra Condie(カイラ・コンディ)という、米国勢同士のコントラストです。

日本のファンにとっても、Kyra Condieはお馴染みの存在でしょう。脊柱側弯症による背骨の固定手術を乗り越え、東京五輪にも出場した彼女は、長らくナタリア・グロスマン(Natalia Grossman)やブルック・ラバトゥ(Brooke Raboutou)と共に米国女子チームを牽引してきた「アイコン」です。そのベテランが今なお、若手に混じって大陸別選手権の表彰台争い(決勝記録 34+)に食い込むタフネスを見せていること自体が、まず賞賛に値します。

しかし、今回のトピックはそのレジェンドの「壁」を、次世代の才能が乗り越えたことにあります。

まだW杯サーキットでの実績は浅い若手であるOlivia Maが、決勝でKyraと同じ高度(34+)に到達し、カウントバック等の規定により上位の銀メダルを獲得しました。この結果は、単なる順位以上の意味──パリ五輪という一つのサイクルが終わり、次のロサンゼルス五輪(LA2028)へ向けたチーム内の序列争いが既に始まっていること──を示唆しています。

USA Climbing(米国山岳連盟)の公式リザルトが発表されると、RedditやDiscordのコミュニティでは、この世代交代の予兆に敏感な反応が見られました。「Kyraがまだトップフォームを維持しているのも凄いが、それを上回るOliviaの成長曲線が著しい」「次のLA2028に向けた米国の層の厚さ(Depth)は、他国にとって脅威でしかない」といった声が挙がっています。

日本チームにとっても、これは対岸の火事ではありません。現在のトップ層であるナタリアやブルックに加え、アニー・サンダース(Annie Sanders)やこのOlivia Maといった新星たちが、4年後の自国開催五輪に向けてピーキングしてくることは確実です。パンアメリカン選手権の表彰台は、来たるべき「米国女子・黄金世代」の到来を告げるサイレンだったのかもしれません。

「Climbing vs Ninja Warrior」論争:コーディネーション課題の増加は保持力を殺しているのか

2025年シーズンを展望するにあたり、リザルトの数字以上にファンの議論を過熱させているトピックがあります。それは、ルートセッティングにおける「コーディネーション課題」の急増と、それがもたらす競技性の変容──いわゆる「Climbing vs Ninja Warrior(SASUKE)」論争です。

近年のIFSC大会、特にボルダー種目において、複数のホールドを駆け抜けたり、空中で体勢を入れ替えたりするダイナミックな課題(コーディネーション系)が、決勝の勝敗を握るケースが常態化しました。これに対し、Redditの r/competitionclimbing やUKClimbingのフォーラムでは、「これはもはや岩登り(RockClimbing)ではなく、パルクールかNinja Warriorではないか?」という辛辣なスレッドが度々立ち上がり、議論が白熱しています。

「指の保持力(Finger Strength)」こそがクライミングの神髄であり、強さの絶対的な指標だと信じる古参ファンにとって、走ったり飛んだりするムーブで順位が決まる現状は、どこか納得しがたいものがあるようです。「物理的な強さではなく、トリッキーなギミックへの適応力が試されているだけではないか」──この批判的な視点は、圧倒的なフィジカルと保持力を持つヤコブ・シューベルト(Jakob Schubert)やアレックス・メゴス(Alex Megos)といったベテラン勢がコーディネーションパートで泥沼に嵌まり、対照的に安楽宙斗やトビー・ロバーツ(Toby Roberts)といった新世代がそれを軽々と、まるで重力がないかのようにこなすシーンが繰り返されるたびに再燃します。

しかし、この傾向を単なる「競技のショー化」として全否定するのは早計でしょう。擁護派がフォーラムで主張するように、現代のコンペティションは、静的な保持力一本槍の勝負から、身体操作の連動性、空中での固有受容感覚(Body Awareness)、そして瞬時の判断力を問う「総合的なアスレチック能力」の勝負へと不可逆的な進化を遂げています。実際に、これらの派手なムーブが観客に視覚的なスペクタクルを提供し、配信映えするハイライトを生み出していることも無視できない事実です。

2025年も、セッターたちがこの「パルクール化」の流れを止めることはないでしょう。むしろ、より独創的で、選手のリスク管理能力を極限まで試すような複雑なシークエンスを提案してくるはずです。私たちは、「昔のような真っ向勝負が見たい」と嘆くのではなく、このトレンドを前提として、「誰が最も現代的な身体操作(Modern Style)に適応しているか」という視点で観戦することで、新時代のクライミングの深みを発見できるはずです。

リザルトに映らない敵:デュアルテクスチャの攻略と選手SNSが嘆く「湿度と指皮」の問題

コーディネーション課題のような「視覚的な派手さ」が議論の的になる一方で、ライブ配信の画面越しでは決して伝わらない、しかし選手たちを絶望の淵に追いやるもう一つの支配的な要素があります。それは、ホールドの「テクスチャ(質感)」と、会場の空気が生み出す「フリクション(摩擦)」の戦いです。

近年のワールドカップや選手権レベルのセットにおいて、もはや標準装備となったのが「デュアルテクスチャ(Dual Texture)」ホールドです。ホールドの一部が鏡のようにツルツルに加工され、残りの一部だけがザラザラしているこの形状は、足置き(フットワーク)の許容範囲をミリ単位にまで制限します。ジムで登る私たちにとっても厄介な存在ですが、コンペシーンでのそれは凶悪さが桁違いです。

YouTubeの戦術解説動画などで、Magnus Midtbøなどのトップクライマーが指摘するように、現代の難関課題では、この滑りやすい面を避けるのではなく、あえて利用するテクニックすら求められます。「意図的に足を滑らせることでカウンターバランスを生み出す」といった、物理挙動の限界を突くような微細なコントロールが勝敗を分けるのです。しかし、観戦者にとって、その成否は単なる「スリップ落ち」にしか見えません。トップ選手が不可解な場所で足を滑らせて落下したとき、それは彼らのミスというよりも、セッターが仕掛けた「摩擦の罠」に嵌められた可能性が高いのです。

さらに、このデュアルテクスチャの難易度を劇的に左右するのが、会場の「湿度」です。

2024年シーズンの中国ラウンド(Keqiao/Wujiang)において、この問題は顕著でした。一般ニュースメディアが「高難易度のセットに苦戦」と報じる裏で、選手たちのInstagramストーリーズは、もっと生々しい悲鳴で溢れていました。

オーストリアのBjörn Pötzlをはじめとする多くの選手が、新品のホールド特有の「ヌメリ」と現地の高湿度が組み合わさった最悪のコンディションについて言及しています。「チョークが瞬時に泥のようになる」「指先の感覚がない」──彼らがアップロードする、ボロボロに剥けた指皮(Skin)の画像は、リザルトの数字以上にその過酷さを物語っています。コンペにおける指皮は、RPGでいうところのHP(ヒットポイント)そのものです。予選で指皮を消耗しすぎれば、準決勝でどれだけ体力が残っていても、指先の激痛とフリクションの低下によって、保持力は物理的に発揮できなくなります。

リザルト上の「Fall」という4文字には、技術的なミスだけでなく、こうした「環境との不適合」が含まれていることが多々あります。もし特定の大会で有力選手たちが軒並みスラブやスローパー課題で苦戦していたら、まずは彼らのSNSをチェックしてみてください。そこには、公式スコアシートには載らない「湿度90%の絶望」や「指皮の限界」といった、真の敗因が語られているはずです。2025年シーズンも、私たちは画面に映るムーブだけでなく、選手がしきりに指先を見つめる仕草や、ブラッシングの念入りさから、この「見えない敵」の存在を読み解く必要があるでしょう。

ソウル世界選手権・成都ワールドゲームズへ:アジア開催集中と「カメラワーク」への提言

2025年のIFSCカレンダーを俯瞰すると、競技クライミングの重心がアジアへと大きく傾いていることは明白です。9月に開催される世界選手権は韓国・ソウル、そして8月のワールドゲームズは中国・成都が舞台となります。欧州のファンがRedditで「時差で観戦が辛いシーズンになる」と嘆き節を漏らす一方で、日本のファンにとっては、深夜に眠い目をこすらずとも、ゴールデンタイムにライブ配信のチャット欄で熱狂を共有できる、またとない「当たり年」となるでしょう。

しかし、どれほど視聴環境が整ったとしても、肝心の映像の中身がファンの期待に応えていなければ意味がありません。ここで強く提言したいのが、長年コミュニティで議論の的となっている「カメラワーク」の問題です。

私たちコアなファンが求めているのは、選手の苦悶の表情のズームアップでも、チョークバッグのメーカーロゴでもありません。「なぜそのムーブが成立したのか(あるいは失敗したのか)」という技術的な解です。

特に近年、繊細な重心移動が要求されるスラブ課題において、核心となるのは手先ではなく、ボテやジブに乗せた足先のミリ単位の操作です。それにもかかわらず、決定的な瞬間に足元がフレームアウトし、選手の上半身だけが映し出される演出には、「ムーブ解析が不可能だ」「これはドラマ撮影じゃない、スポーツ中継だ」という不満の声が後を絶ちません。

解説のMatt Groom氏がいかに的確な状況描写をしてくれても、映像がその「証拠」を映していなければ画竜点睛を欠きます。2025年からはポイント制の導入により、アテンプト数の重みが変わり、たった一度の足の滑りが致命傷になり得ます。だからこそ、その「スリップの原因」が何だったのかを検証できる、公平かつ技術的なアングルが不可欠なのです。

「顔より足を映せ」──この切実な願いが、ソウルや成都の映像クルーに届くことを願ってやみません。最高峰のパフォーマンスには、それを余すところなく伝える最高峰の映像こそが相応しいのですから。