Now Reading: 構造変化と「アジア大会」への布石を突く

-

01

構造変化と「アジア大会」への布石を突く

構造変化と「アジア大会」への布石を突く

世界中のクライミングファンが今、日本で進行するある「残酷な矛盾」に注目しています。それは、世界最強の選手層を誇る日本において、IFSC(国際スポーツクライミング連盟)の新クォータシステムが、「W杯決勝よりも過酷な国内予選」を生み出してしまったという現実です。

海外の主要フォーラム(Reddit / UKClimbing)では、この現象を”The Brutal Cut”と呼び、2026年のジャパンカップ(BJC/LJC)が、ベテラン勢と「世界がまだ知らない10代(Unknown Teenagers)」による、かつてないサバイバルになると予測しています。

2026年は、愛知・名古屋アジア大会の開催年であり、2028年ロサンゼルス五輪への折り返し地点となる重要なシーズンです。本記事では、海外メディアの議論と、福岡での新フォーマット試験大会やLJCの会場変更に見るJMSCA(日本山岳・スポーツクライミング協会)の戦略的意図、そして確定した2025-2026シーズンの公式スケジュールを統合。単なる日程告知ではなく、世界基準の「メタ(技術トレンド)」と「組織戦略」の視点から、2026年に向けた国内クライミング界の動向を読み解きます。

W杯決勝より狭き門? 日本代表枠削減の衝撃と「サバイバル」の現実

2026年シーズンを占う上で、避けて通れない最大のトピックがIFSC(国際スポーツクライミング連盟)による参加枠(Quota)規定の厳格化です。海外のコアなファンが集うコミュニティ、Redditのr/competitionclimbingやInside Climbingなどでは、この新ルールが日本チームに突きつける現実を”The Brutal Cut”(残酷な削減)と呼び、議論を白熱させています。

これまで日本は、世界ランキング上位者に与えられる特別枠などを駆使し、多くの選手をW杯へ送り込んできました。しかし、2025年から適用される新システムは、国ごとの出場人数をより厳密に制限する方向へシフトしています。これにより、日本国内で実力が拮抗している「準代表クラス」の選手たちが、国際大会への出場機会を失うリスクが激増しました。

海外フォーラムでは、「ワールドカップで決勝に残るよりも、日本の国内予選(BJC)で6位以内に入ることの方が統計的に難しい」という定説が、もはやジョークではなく現実の脅威として語られています。特に注目されているのが、2025年シーズンで代表枠の境界線上に立たされたベテラン実力者たちの動向です。Redditのスレッドでは、緒方良行選手のようなW杯年間王者経験者であっても、一度代表から漏れれば復帰がいかに困難かという議論が交わされており、2026年のジャパンカップはかつてないほどの「サバイバル」の場となると予測されています。

さらに恐ろしいのは、海外ファンが”Unknown Teenagers”(無名の10代)と呼ぶ、国際大会未経験の新星たちの存在です。彼らは「日本の層の厚さはバグだ(glitch in the matrix)」と言わしめるほどのフィジカルと技術を持っており、虎視眈々とトップ層の座を狙っています。海外のマニア層の間では、次のBJCでどの無名選手が下克上を起こすかが、一種の賭けの対象になっているほどです。

もちろん、安楽宙斗選手や森秋彩選手といった「別次元(living in a different plane)」と海外メディアに評されるトップランカーにとっても、安穏としてはいられません。彼らにとって国内戦での敗北は許されないだけでなく、過密日程の中でモチベーションを維持し、怪我を防ぎながら「勝ち続ける」という、極めて困難なミッションが課されています。2026年のBJCは、単なる順位決定戦を超えた、選手生命をかけた修羅場となるでしょう。

福岡から愛知へ:2026年アジア大会「金メダル独占」を見据えた組織戦略

個人のサバイバルが極限まで激化する一方で、日本クライミング界全体を見渡すと、2026年の愛知・名古屋アジア大会、そしてその先のロス五輪を見据えた「組織的な変革」の胎動が感じられます。これまでの「個の強さ」に依存した戦い方から、国としての「チーム戦略」と「興行力の強化」へと、フェーズが移行しつつあるのです。

個人戦からチーム戦へ――福岡「Grand Finale」で試されたコーチ介入と連携

2026年、愛知・名古屋で開催されるアジア競技大会において、日本代表チームには「全種目での金メダル獲得」という国家プロジェクト級の期待が懸かっています。この壮大な目標を達成するために、JMSCA(日本山岳・スポーツクライミング協会)および強化チームが推し進めているのが、「個の集積」から「組織的な戦略」への転換です。その最初の実験場となったのが、2025年10月末に福岡で開催された新設大会「IFSC Nations Grand Finale」でした。

IFSC Officialのリザルトによれば、安楽宙斗、天笠颯太、野中生萌らを擁する日本チームは、ボルダー団体で見事に優勝を果たし、リードでも韓国に次ぐ2位という成績を残しました。しかし、海外メディアが注目したのは結果そのものよりも、この大会で採用された「コーチ介入が許されるチーム戦」という特殊なフォーマットへの日本チームの適応力です。

従来のクライミングは、アイソレーション(隔離)エリアからたった一人で壁に向かう、極めて個人的かつ孤独な闘いでした。しかし、この福岡大会では、試技中の選手に対してコーチやチームメイトが戦略的なアドバイスを送る連携が試されました。Grippedなどの海外メディアは、これを単なるエキシビションマッチとは捉えていません。むしろ、2026年アジア大会、さらには将来的なオリンピック種目の改変を見据え、個々の登攀能力に加えて「組織としての戦術眼」を養うための重要な布石であると分析しています。特にボルダー種目で日本が見せた、男女混合での情報の共有と完登への修正能力は、個人戦では見られない新たな強さの証明となりました。

体育館からアリーナへ――LJC2025会場変更(DMG MORI)が示す興行化と世界基準

こうした「世界基準への環境適応」と「興行化」の波は、国内の公式戦にも波及しています。その象徴と言えるのが、2025年3月に開催される「リードジャパンカップ2025(LJC2025)」の会場変更です。長年、国内のリード競技といえば加須市民体育館などが聖地として親しまれてきましたが、2025年はJMSCAオフィシャルパートナーであるDMG森精機が三重県伊賀市に所有する「DMG MORIアリーナ」へと舞台を移します。これは単なる場所の変更以上の意味を持ちます。体育館レベルの施設から、巨大な観客席と最新の設備を備えたアリーナへの移行は、2026年アジア大会(ポートメッセなごや)や、その先の五輪本番を想定した「大規模空間でのパフォーマンス」を選手に経験させるためのテストケースと読み取れるからです。

高さ、空間の広さ、そして照明演出など、世界大会に匹敵する環境下でのパフォーマンスが求められるLJC2025は、選手たちにとって「登れるかどうか」だけでなく、「観衆を魅了し、飲まれないメンタリティを持てるか」を問われる場となるでしょう。2026年を見据えた日本の戦略は、静かに、しかし確実に「個」から「組織と環境」を含めた総力戦へとシフトしています。

組織的な変化と並行して、壁の中で起きている「技術的な地殻変動」も見逃せません。2026年シーズンを占う上で鍵となるのは、ルートセッティングの「メタ(流行)」の変化と、それに適応した新人類たちの台頭です。

楢﨑智亜の必殺技を”標準装備”する10代と、リード壁におけるハイブリッド能力

特筆すべきは、かつて世界を驚愕させた楢﨑智亜選手のスタイルが、いまや次世代(U-18)にとっての「標準装備(Default)」となっている点です。Instagramのトレーニング動画やコンペの配信映像を解析すると、かつては必殺技として扱われた「トモア・スキップ」や、空中で姿勢を制御する複雑なランジ動作を、日本の10代選手たちは呼吸をするように自然に繰り出していることが分かります。彼らは、現代的なジムの課題に囲まれて育った、いわば「コーディネーション・ネイティブ」世代です。

技術メタの変遷:「コーディネーション・ネイティブ」世代とリードのボルダー化

SNS上のトレーニング動画や、8a.nuなどの記録サイトを巡回すると、かつて楢﨑智亜選手が世界に衝撃を与えた「トモア・スキップ」や高速コーディネーションが、日本のU-18世代においてはもはや「必殺技」ではなく、呼吸をするような「標準動作(Default)」として定着している事実に行き当たります。彼ら “Unknown Teenagers”(まだ見ぬ10代)にとって、複雑なムーブは思考して解くパズルではなく、反射神経レベルで処理されるリズムゲームに近いのかもしれません。実際、岩場での高難度課題の完登歴がなくとも、コンペ課題特有の「デュアルテクスチャ」や「極限のバランス」において、ワールドカップファイナリストを凌駕するパフォーマンスを見せる無名の若手が各地のジムで増殖しています。

海外のコアなファンが集うRedditなどのコミュニティでは、彼らの動きを「ロボットのような精密さ(Robotic Precision)」と表現し、デュアルテクスチャ(表面がツルツルで摩擦がないホールド)の極小フットホールドにおいてさえ、迷いなく重心を加速させる能力に畏敬の念を抱いています。2026年のジャパンカップでは、単に保持力が強いだけでなく、こうした不安定な状況下での処理能力が、予選通過の最低条件となるでしょう。

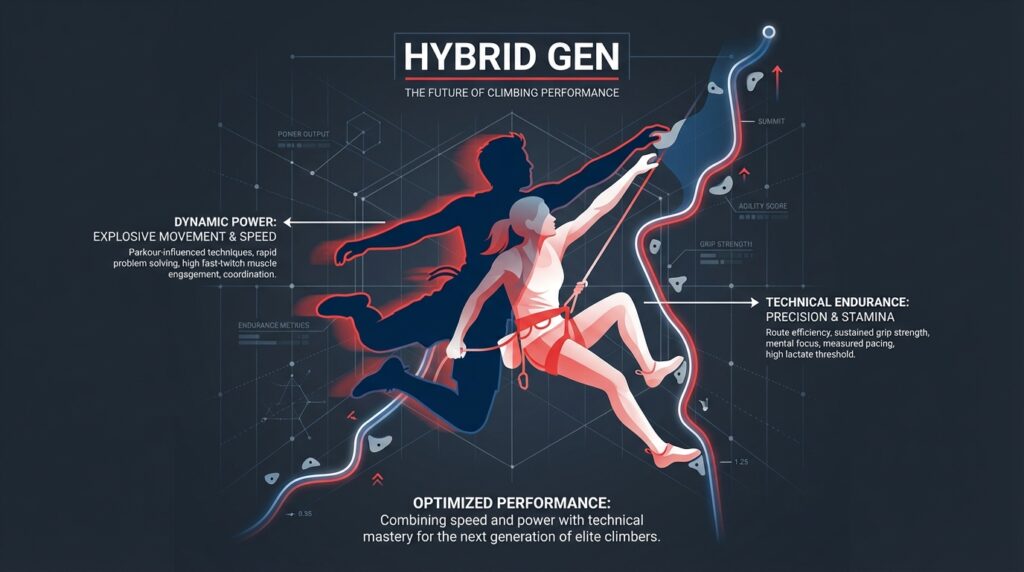

この傾向はボルダーだけでなく、リード種目にも波及しています。近年のIFSC大会におけるリード課題は、明らかに「ハイブリッド化」が進んでいます。持久力を削る長いシークエンスの中に、突如としてダブルダイノ(両手での飛びつき)や、パルクール的なコーディネーションムーブが組み込まれることが常態化しました。

これにより、従来の「ボルダー選手がリードに挑戦する」という図式から、安楽宙斗選手に代表されるような「リード選手であってもボルダーの爆発的な解決能力を内包している」スタイルへの転換が求められています。日本のジムセットでも、リード壁にボルダーチックな「落とし所」を作る傾向が強まっており、2026年に向けては、有酸素と無酸素のエネルギーシステムを瞬時に切り替える能力が勝敗の分水嶺となるはずです。

論争への日本独自の回答――森秋彩が確立した「レストなき回遊魚スタイル」

もう一つの重要な技術トレンドとして、海外フォーラムで熱い議論を巻き起こしているトピックに触れなければなりません。それは、森秋彩(Ai Mori)が提示した、女子クライミング界における「身長論争(Height Debate)」への強烈な回答です。

Redditのr/competitionclimbingでは、近年のIFSCによるボルダー課題の傾向――パワフルでリーチを要する距離出し――に対し、「森のような小柄な選手(154cm)にとって不公平な設定(Bad Setting)ではないか」という議論が繰り返されています。しかし、森秋彩本人はこの物理的不利を、魔法のような「解析力」と、特異な「エネルギーシステム」で克服し、海外のコアなファンを沈黙させてきました。

海外の分析家たちが”Robotic Precision”(ロボットのような正確性)と畏敬の念を抱く彼女のスタイルですが、真に注目すべきはその「持久力の質」の変化です。通常、高難度のリード課題やボルダーの長いシークエンスでは、クリップやレストポイントで腕をシェイクし、回復を図るのが定石です。しかし、森の登りにはその「停滞」がほとんど存在しません。

彼女は、ホールドを保持している時間(Time Under Tension)が他選手より圧倒的に長いにもかかわらず、レストを挟まずに次のムーブへと移行し続けます。これは、爆発的な出力で一気に高度を稼ぐヤンヤ・ガンブレット(Janja Garnbret)のような欧米のパワー型スタイルとは対極に位置するものです。止まることなく動き続けることで、筋肉の硬直を防ぎ、有酸素系のエネルギー回路を回し続けるその様は、さながら「レストなき回遊魚」です。

このスタイルは、単なる個人の特質に留まりません。SNS上のトレーニング動画を解析すると、日本の次世代女子選手たちが、パワーで押し切るのではなく、この「森メソッド」とも呼ぶべき、動きの中で回復する技術を模倣し始めていることが確認できます。2026年に向けて、日本の女子クライミングは、リーチの不利を嘆くのではなく、圧倒的な運動量と継続動作で課題をねじ伏せる新たなメタ(流行)を確立しようとしています。

この「技術メタの更新」が実際に試される舞台、すなわち2026年愛知・名古屋アジア大会、そして2028年ロス五輪への生存競争がいよいよ始まります。2025年シーズンの国内コンペティションは、単なる順位決定戦ではなく、次世代の勢力図を確定させるための「儀式」としての意味合いを帯びています。

結論:2026年は「個」の強さから「組織とメタ」の進化を問う分岐点となる

2026年、そしてその先の未来へ。

今年のジャパンカップは、もはや「個人の登攀力」を競うだけの場所ではありません。

海外勢が警戒する「チーム戦術」の導入、アリーナ開催による「環境への適応」、そして次世代が持ち込む「コーディネーション・ネイティブ」な身体操作――。これら複数の要素が絡み合い、日本クライミング界は「個の時代」から、より高度な「組織とメタ(戦略)の時代」へと転換点を迎えようとしています。

我々観戦者もまた、単に「誰が勝ったか」というリザルトだけを追うのではなく、ウォールの中で起きている技術革新と、その裏にある戦略的な意図を読み解く視座を持つべき時が来ているのです。